「ユーザー アカウント」アプレットは、Windows 2000の「ユーザーとパスワード」アプレットに比べると、分かりやすくなった反面、設定できる範囲 (項目) が極端に少なくなった。特にWindows XP Home Editionは制限がきつい。これはWindows 9xからのアップグレードユーザーを念頭においているためと想像されるが、せっかくのWindows XPの機能が生かされないのは残念だ。

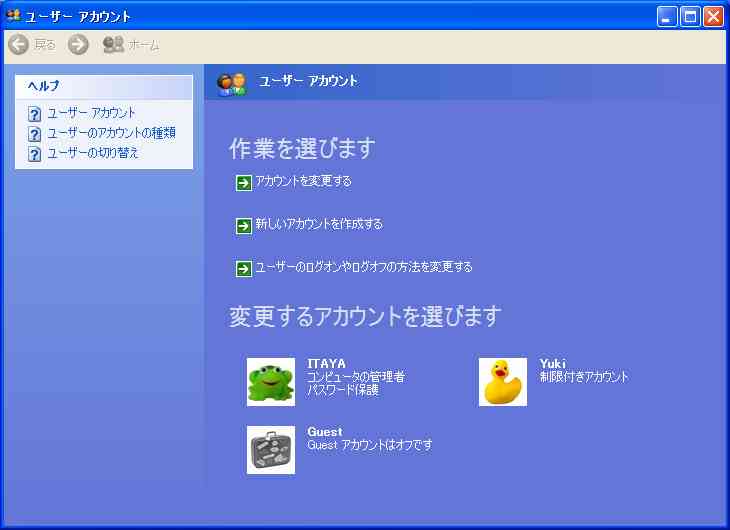

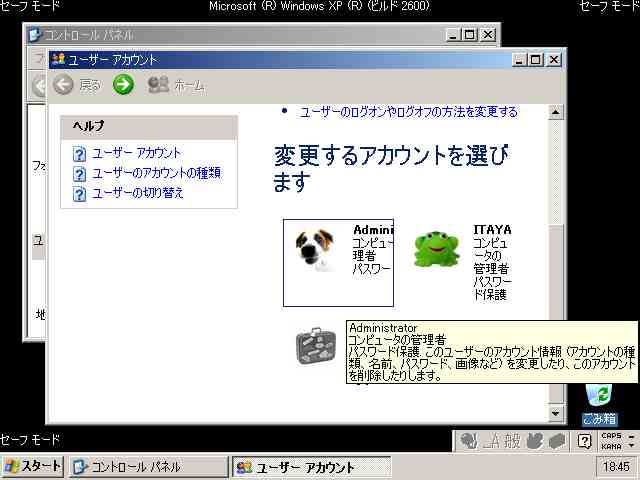

「ユーザー アカウント」のアプレットを開くと画面70-1が表示される。この画面からアカウントの変更、新規アカウントの作成、ユーザーのログオン/ログオフ方法の変更ができる。通常はAdministratorはこの画面に表示されず、Administratorとしてログオンした場合だけ、この画面にAdministratorが表示され、アカウントの変更ができる。

画面70-1:「ユーザー アカウント」アプレットの画面

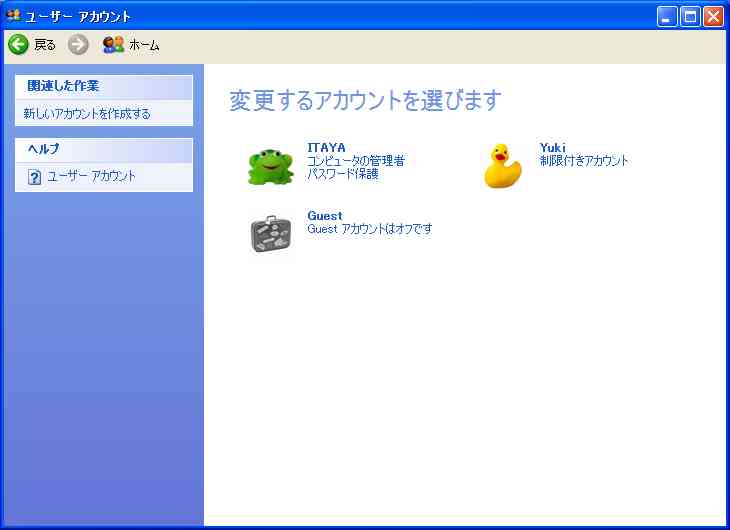

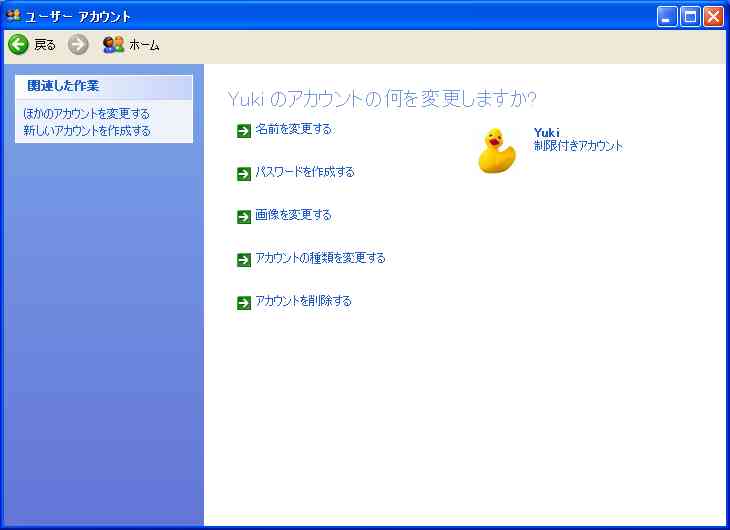

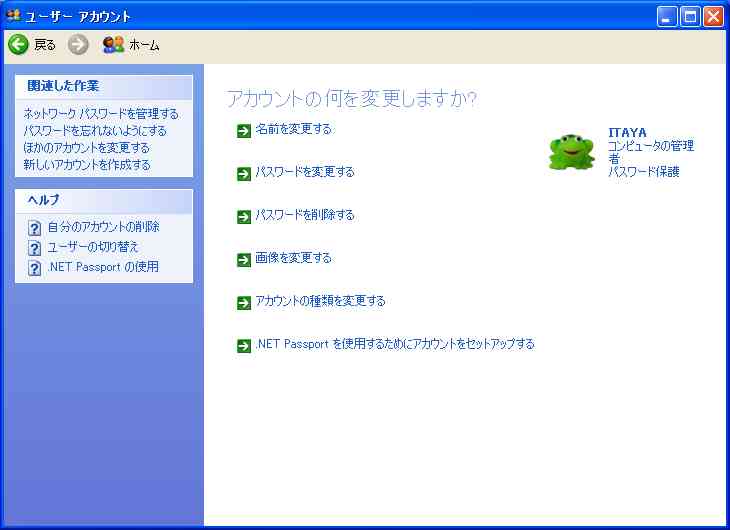

[アカウントを変更する] をクリックすると画面70-2が表示され、さらにアカウントをクリックすると画面70-3が表示される。

画面70-2:変更するアカウントを選択する画面

画面70-3:アカウントの変更対象を選択する画面

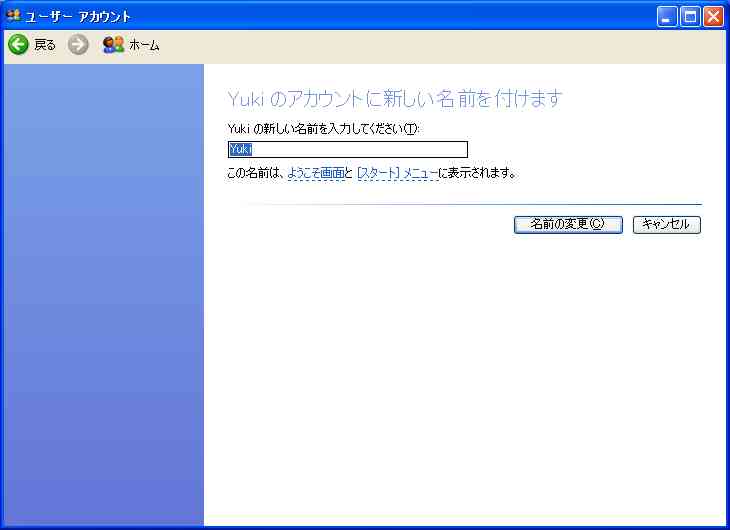

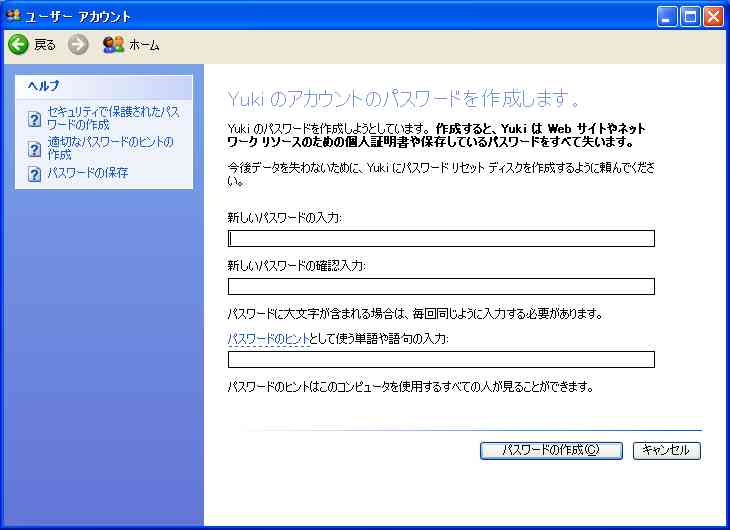

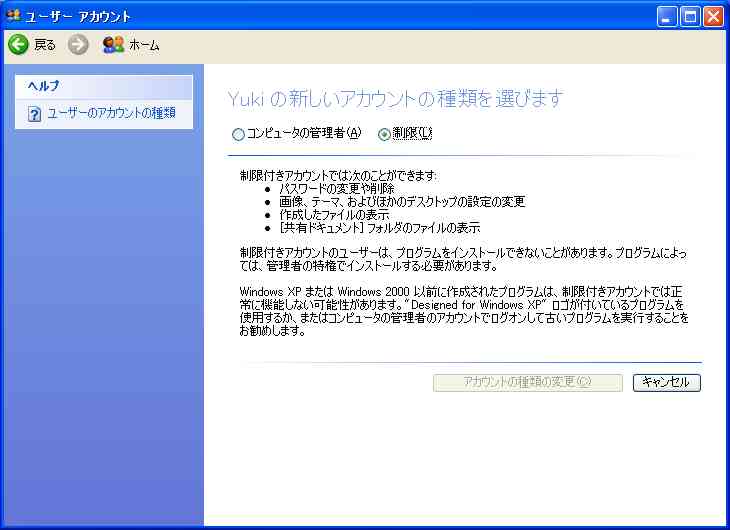

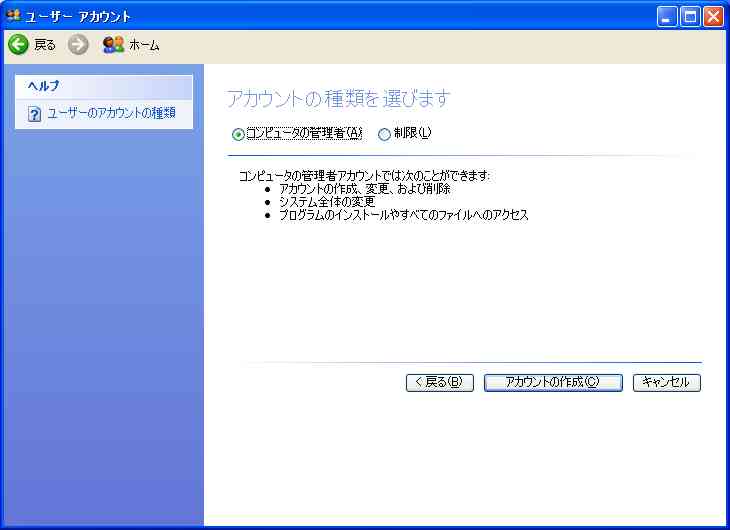

[名前を変更する] をクリックすると画面70-4が、[パスワードを作成する] (パスワードが設定されていない場合)/[パスワードを変更する] (パスワードが設定されている場合) をクリックすると画面70-5が、[画像を変更する] をクリックすると画面70-6が、[アカウントの種類を変更する] をクリックすると画面70-7が、そして [アカウントを削除する] をクリックすると画面70-8が表示される。

アカウントの種類の変更では [コンピュータの管理者] あるいは [制限] の2種類しか選択できない。Windows 2000のように [User] (標準ユーザー) や [Power User] などは選択できない。実際、制限ユーザーではアプリケーションのインストールができなかったり、アプリケーションが動作しないことがあるので、制限ユーザーで使うのは難しい。といって管理者では権限がありすぎて危険なので、これは非常に困った仕様だ。

ただし、Professionalの場合は、[コンピュータの管理] − [ローカル ユーザーとグループ] でWindows 2000と同様な詳細設定ができる (「コンピュータの管理」のアプレットを参照)。しかし、Home Editionでは [コンピュータの管理] − [ローカル ユーザーとグループ] が表示されないため詳細な設定を行う方法がない。

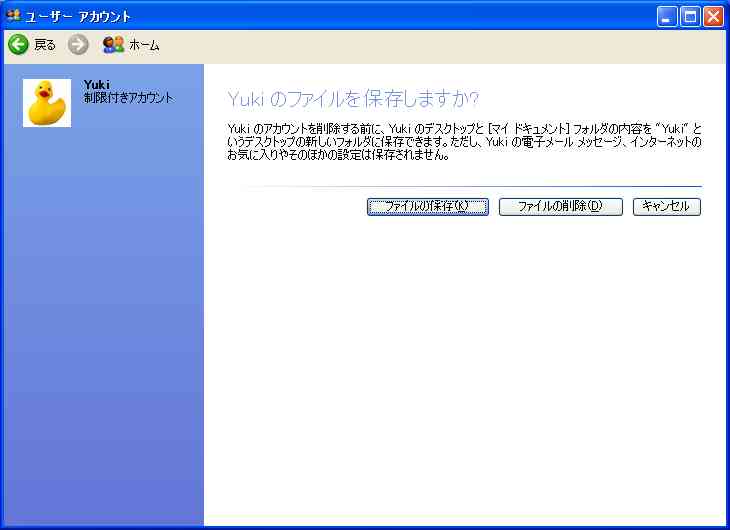

アカウントの削除では、削除前にデスクトップとマイドキュメントの内容を保存することができる。

画面70-4:アカウントの名前を変更する画面

画面70-5:アカウントのパスワードを作成する画面

画面70-6:アカウントの画像を変更する画面

画面70-7:アカウントの種類を変更する画面

画面70-8:アカウントを削除する画面

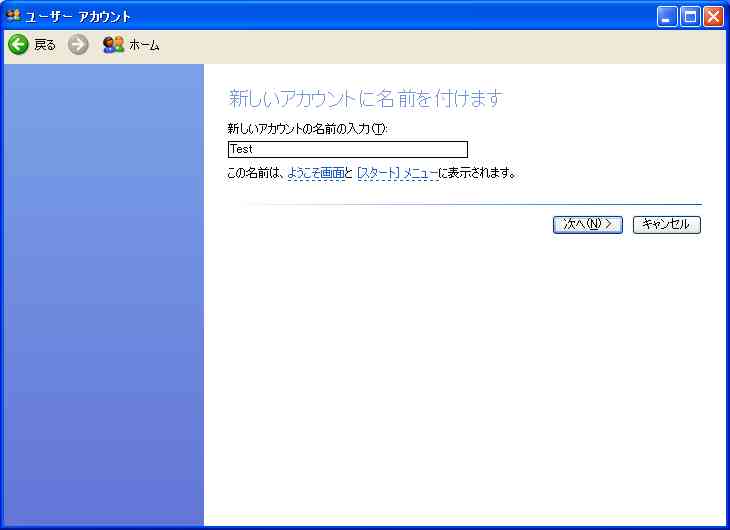

画面70-1で [新しいアカウントを作成する] をクリックすると画面70-9、次に画面70-10が表示される。

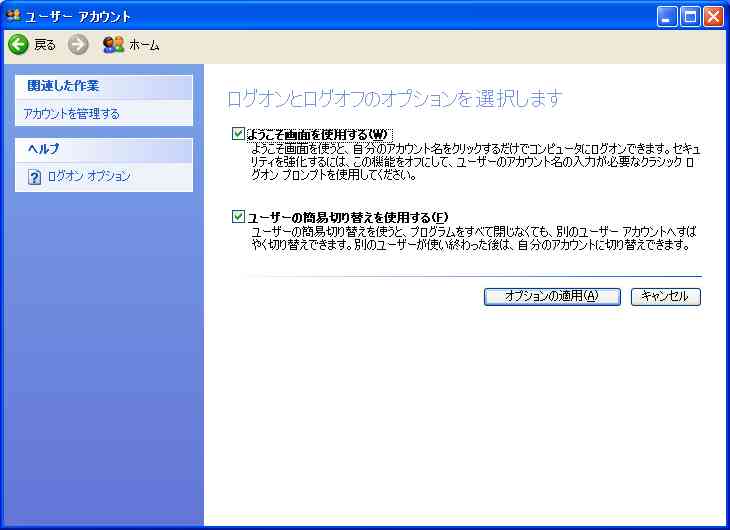

画面70-1で [ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する] をクリックすると画面70-11が表示される。ここでは「ようこそ」画面を使用するかWindows 2000風のクラシックログオン画面を表示するかを選択できる。「ようこそ」画面ではAdministratorは表示されず、Administratorとしてログオンできないが、クラシック画面ならAdministratorとしてログオンができる。ただし、Home Editionの場合は、クラシックログオン画面にしてもAdministratorとしてログオンすることはできない。またProfessionalの場合は、「ようこそ」画面で [Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを2回押すことでAdministratorとしてログオンすることもできる。

なお、Windows NT/2000のドメインに参加している場合や、メモリが64MB未満の場合、[NetWare 用クライアント サービス] やPCAnywhereなどの専用のgina.dllを使うアプリケーションをインストールしている場合は、「ようこそ」画面を表示することができない。

画面70-9:[新しいアカウントを作成する] のアカウント名の入力画面

画面70-10:[新しいアカウントを作成する] のアカウントの種類選択画面

画面70-11:[ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する] を選んだときの画面

画面70-11ではまた、ユーザーがログオンしたまま、別のユーザーとしてログオンが可能になるユーザーの簡易切り替え機能を使用するかどうかを設定できる。ただし、ユーザーの簡易切り替え機能は、「ようこそ」画面を使用した場合だけ利用できる。

ここでちょっと面白いTIPSを発見した (Professionalでのみ有効)。ユーザーの切り替え画面では、通常は [Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを2回押してもAdministratorとしてログオンすることはできない。Administratorとしてログオンするためには、いったんログオン中のユーザーをログオフする必要がある。つまり、ログオフ後の「ようこそ」画面なら [Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを2回押してAdministratorとしてのログオンが可能になる。しかし、作業中のユーザーをログオフしたくない場合はどうするか。

この場合、次の方法で作業中のユーザーをログオフすることなく、Administratorとしてログオンすることが可能になる。

1) まず、作業中のユーザーとは別のユーザー (あらかじめテンポラリユーザーを作っておくとよい) にユーザー切り替え機能で切り替える。

2) テンポラリユーザーをログオフする。

3) 「ようこそ」画面で、[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを2回押してAdministratorとしてのログオンする。

もう1つのTIPSとして、次の方法で、「ようこそ」画面に常にAdministratorを表示するようにできる (Professionalでのみ有効)。

1) Regeditで、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserListを開く。

2) [編集] − [新規] − [DWORD 値] をクリックし、[Administrator] と入力する。

3) 作成した [Administrator] をダブルクリックし、データに [1] を入力して [OK] をクリックする。

4) Windows XPを再起動する。

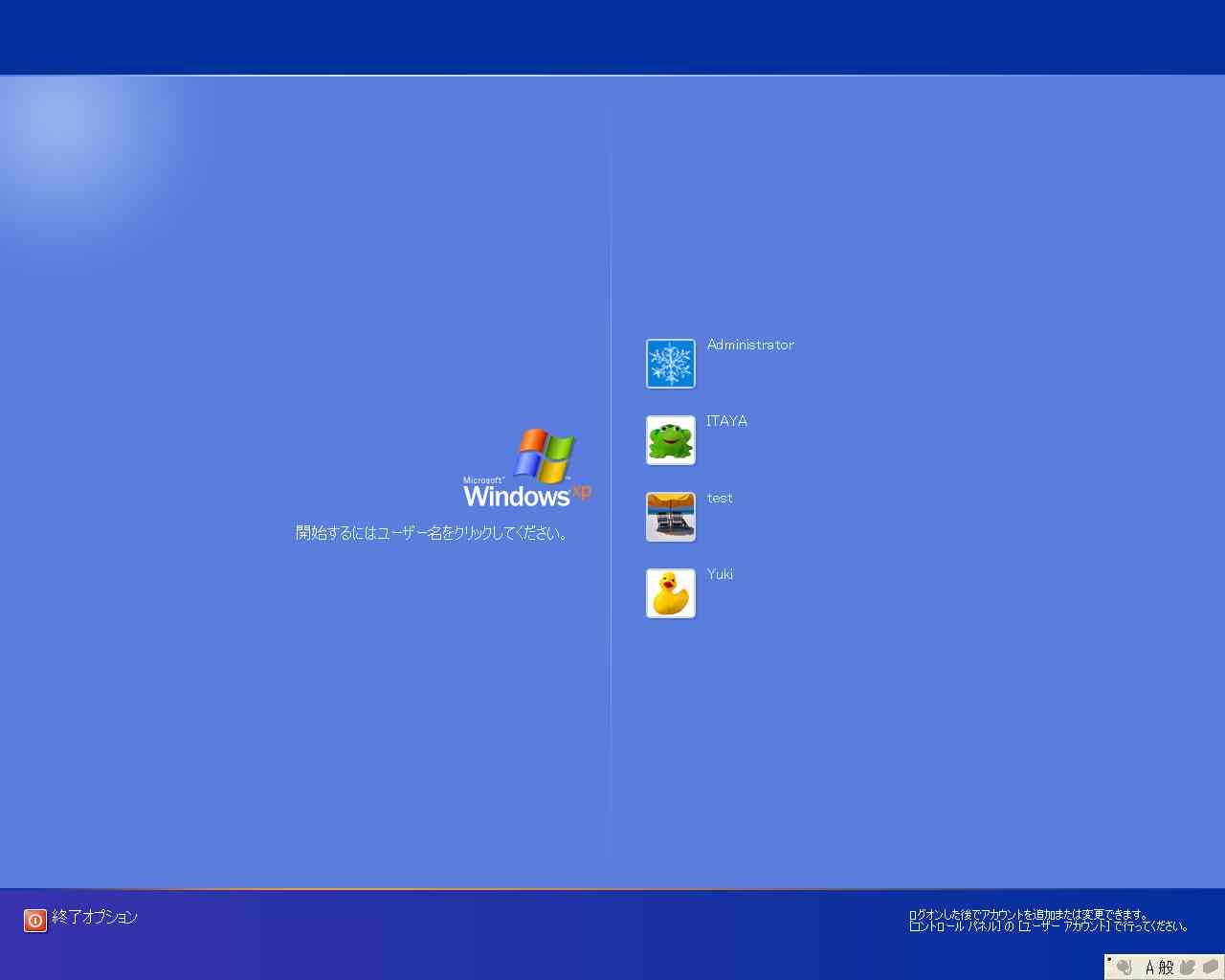

この方法なら、常に「ようこそ」画面にAdministratorが表示される (画面70-12) ので、ユーザーの切り替え時にもAdministratorとしてログオンできる。

画面70-12:レジストリを変更して「ようこそ」画面にAdministratorが表示されるようにした

現在ログオン中のユーザーのアカウント変更画面は他のユーザーのアカウント変更画面とちっと違って、画面70-13が表示される。左のメニューにある [パスワードを忘れないようにする] というのは、パスワードを忘れてログオンできなくなった場合に備えて、あらかじめパスワードをリセットするディスクを作成する機能だ。これをクリックすると画面70-14が表示される。後はウィザードに従うだけでパスワードリセットディスクが作成される。

画面70-13:現在ログオン中のユーザーのアカウント変更画面

画面70-14:パスワードリセットディスクの作成ウィザード画面

なお、Home EditionではAdministratorのパスワードがデフォルトでは設定されていない。といってこのアプレットから簡単にパスワードの設定もできないといった非常に問題のある仕様となっている。ネットワークに接続している場合は、このままでは極めて危険なので、早急にAdministratorのパスワードを設定することを強くお勧めする。Administratorのパスワードを設定する方法はたった1つある。それはセーフモードで起動する方法だ。これだとAdministratorとしてログオンできるので、「ユーザー アカウント」のアプレットでパスワードの設定が可能になる (画面70-15)。

画面70-15:セーフモードで起動してAdministratorのパスワードを変更する

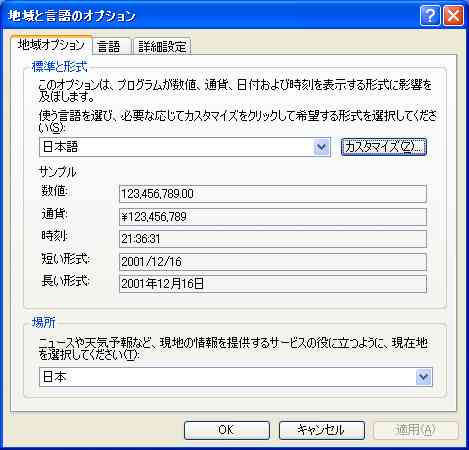

「地域と言語のオプション」アプレットは、Windows 2000の「地域のオプション」アプレットと設定できることは同じものが多いが、メニューが大幅に異なっている。

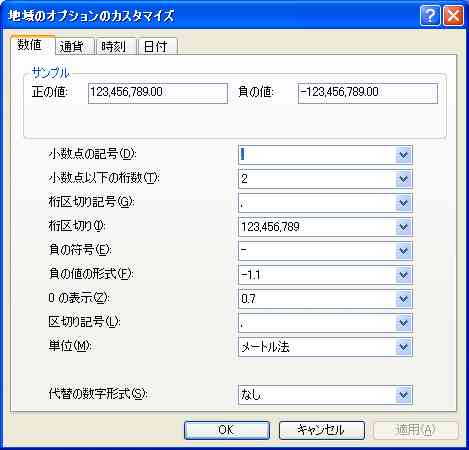

「地域と言語のオプション」アプレットを開くと最初に画面71-1が表示される。ここでは言語を選択することで、それに合った表示形式が選択される。[カスタマイズ] ボタンをクリックすると画面71-2が表示され、詳細な設定ができるようになる。これはWindows 2000の「地域のオプション」の [数値]、[通貨]、[時刻]、[日付] タブと同じものだ。

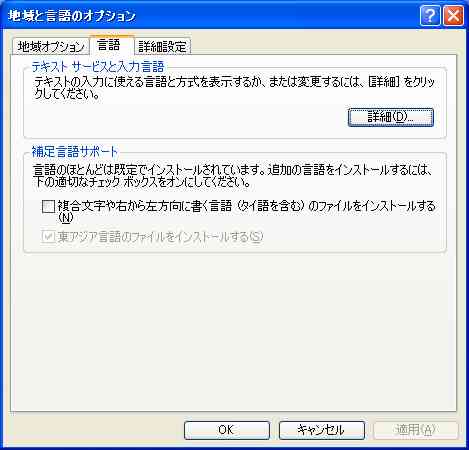

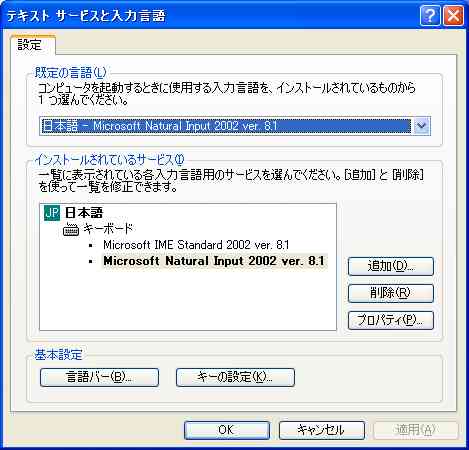

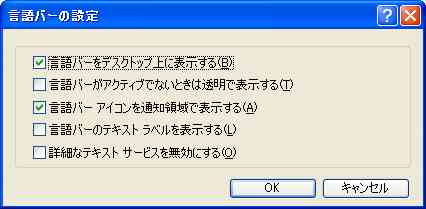

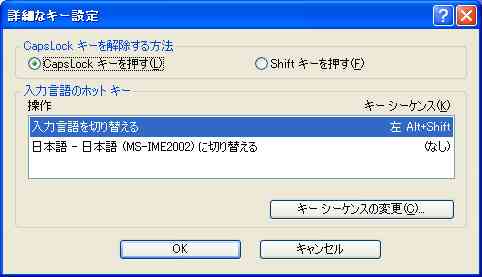

「地域と言語のオプション」アプレットの [言語] タブ (画面71-3) では [テキスト サービスと入力言語] と [補助言語サポート] の2つのメニューがある。[詳細] ボタンをクリックすると画面71-4が表示される。[プロパティ] ボタンをクリックするとIMEの設定ができる。[言語バー] ボタンをクリックすると画面71-5が表示され、言語バーの表示を設定できる。[キーの設定] ボタンをクリックすると画面71-6が表示され、CapsLockキーの切り替え方法、入力言語の切り替え方法を設定できる。

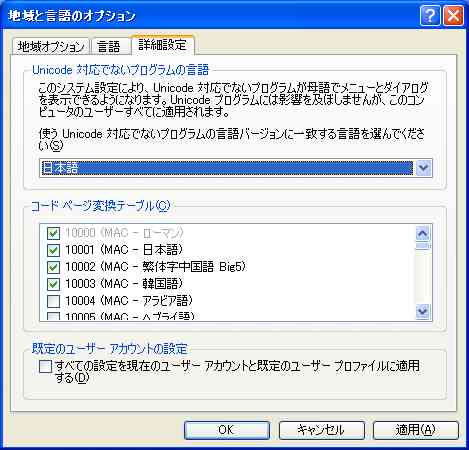

「地域と言語のオプション」アプレットの [詳細設定] タブ (画面71-7) ではコードページ変換テーブルの指定ができる。これはWindows 2000の「地域のオプション」の [全般] タブで [詳細] ボタンをクリックした画面と同じだ。

画面71-1:「地域と言語のオプション」アプレットの画面

画面71-2:「地域と言語のオプション」アプレットの [カスタマイズ] ボタンをクリックした画面

画面71-3:「地域と言語のオプション」アプレットの [言語] タブ画面

画面71-4:[言語] タブ画面で [詳細] をクリックした画面

画面71-5:[言語バー] ボタンをクリックした画面

画面71-6:[キーの設定] ボタンをクリックした画面

画面71-7:「地域と言語のオプション」アプレットの [詳細設定] タブ画面

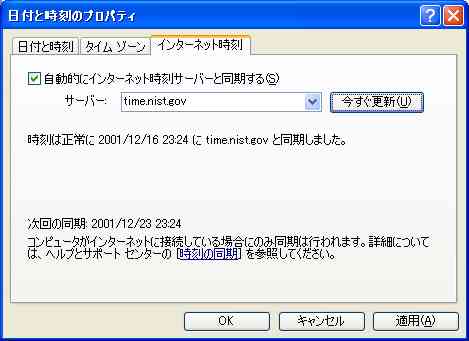

「日付と時刻」のアプレットでは、[インターネット時刻] タブ (画面72-1) が追加されている。他の [日付と時刻] タブ、[タイムゾーン] タブはWindows 2000と全く同じだ。[インターネット時刻] タブでは、自動的にタイムサーバーと時間の同期をとるように設定できる。ちょっとした便利機能だろう。

画面72-1:「日付と時刻」アプレットの [インターネット時刻] タブ画面

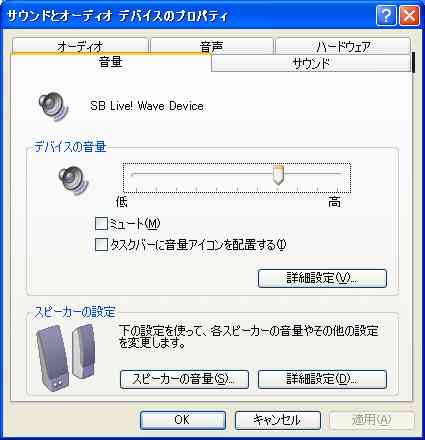

「サウンドとオーディオ デバイス」アプレットは、Windows 2000の「サウンドとマルチメディアのプロパティ」アプレットに比べてより詳細な設定ができるようになった。「サウンドとオーディオ デバイス」アプレットを開くと画面73-1が表示される。ここでスライダを使って全体の音量を調整できる。

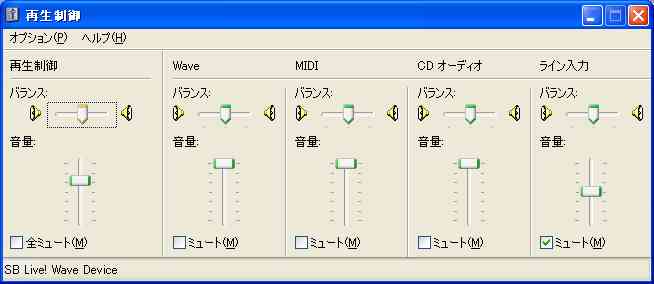

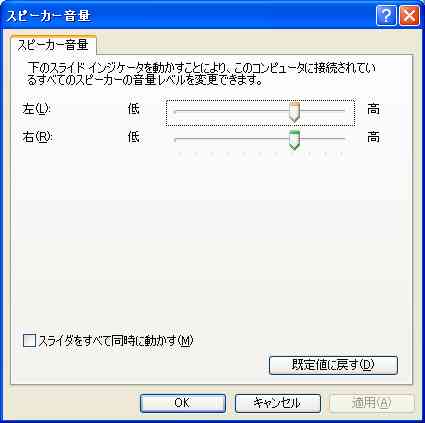

[デバイスの音量] の [詳細設定] ボタンをクリックすると画面73-2が表示される。これはWindows 2000の [ボリューム コントロール] と同じ画面だ。[スピーカーの設定] の [スピーカーの音量] ボタンをクリックすると画面73-3が表示され、左右のスピーカーの音量を別々に設定できる。また [詳細設定] ボタンをクリックするとスピーカーの種類や [ハードウェア アクセラレータ]、[サンプル レート変換の質] を変更できる。

画面73-1:「サウンドとオーディオ デバイス」アプレットの [音量] タブ画面

画面73-2:[デバイスの音量] の [詳細設定] ボタンをクリックした画面

画面73-3:[スピーカーの設定] の [スピーカーの音量] ボタンをクリックした画面

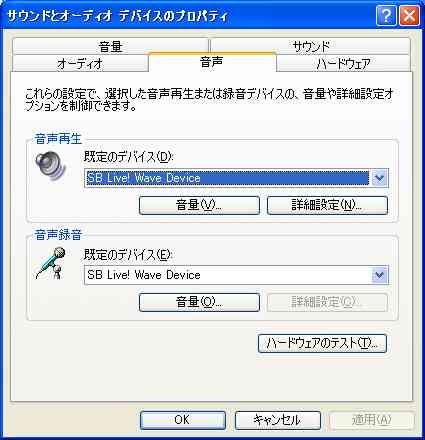

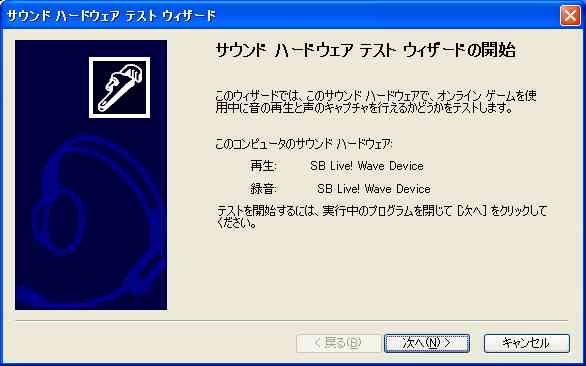

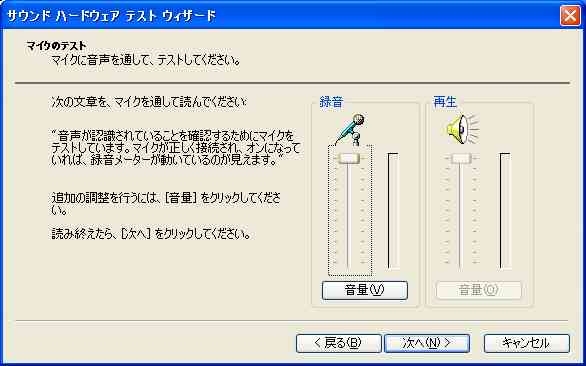

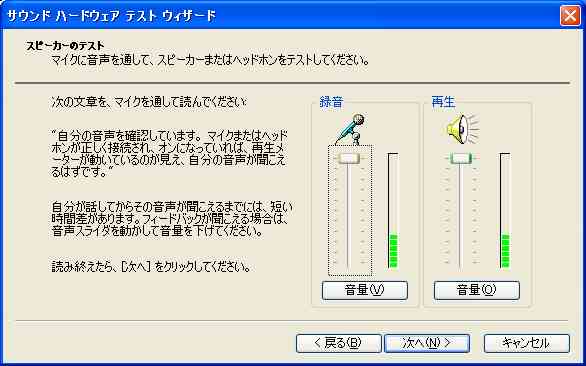

「サウンドとオーディオ デバイス」アプレットの [サウンド] タブ、[オーディオ] タブ、[ハードウェア] タブは、Windows 2000のものとほぼ同じだ。[音声] タブ (画面73-4) は従来なかったものだ。ここで [ハードウェアのテスト] ボタンをクリックすると、画面73-5の [サウンド ハードウェア テスト ウィザード] が起動する。このウィザードではマイク (画面73-6) やスピーカー (画面73-7) のテストが行える。

画面73-4:「サウンドとオーディオ デバイス」アプレットの [音声] タブ画面

画面73-5:[サウンド ハードウェア テスト ウィザード] の画面

画面73-6:[サウンド ハードウェア テスト ウィザード] の [マイクのテスト] 画面

画面73-7:[サウンド ハードウェア テスト ウィザード] の [スピーカーのテスト] 画面

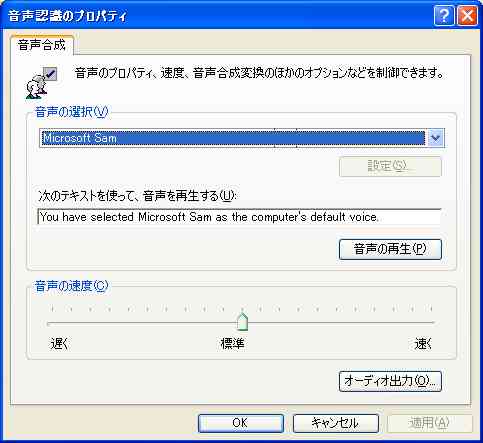

「音声認識」アプレットには、デフォルトでは音声合成再生だけの機能しかない。MS Office XPなどの音声認識に対応したアプリケーションをインストールすると、音声認識エンジンがインストールされ、音声認識アプレットに「音声認識」のタブが表示されるようになる。その内容は音声認識エンジンにより違うので、ここでは触れない。

「音声認識」アプレットを開くと画面74-1が表示される。音声の選択は標準ではMicrosoft Samしかない。

[音声の再生] ボタンをクリックすると、Microsoft Samが上の文章を読むのが聞こえてくる。[音声の速度] スライダを動かすと読み上げる速度を変更することができる (遅くしたり早くすると結構笑える)。

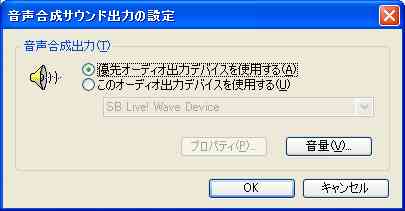

[オーディオ出力] ボタンをクリックすると画面74-2が表示される。ここでは出力デバイスの変更と音量の調整ができる。

画面74-1:「音声認識」アプレットの画面

画面74-2:「音声認識」アプレットで [オーディオ出力] ボタンをクリックした画面

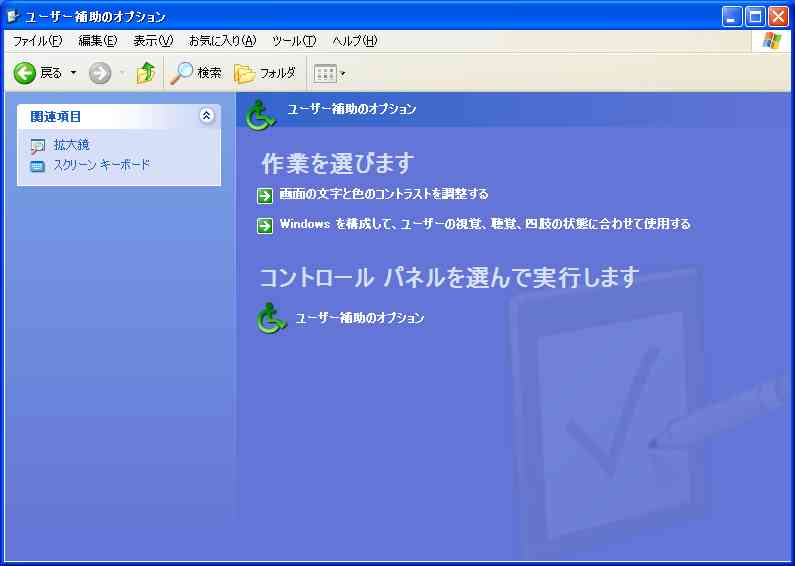

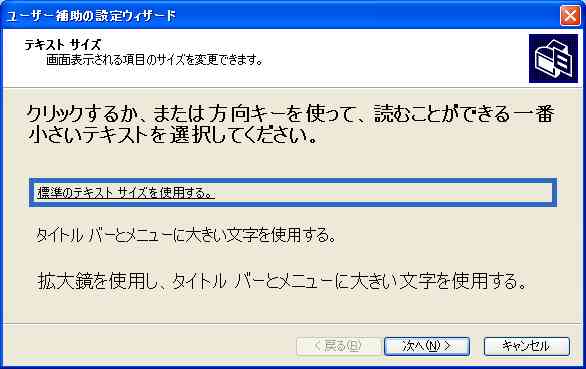

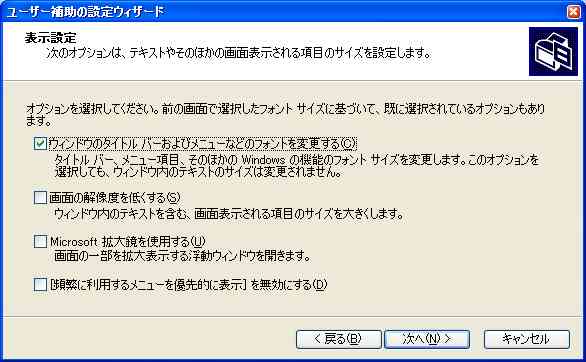

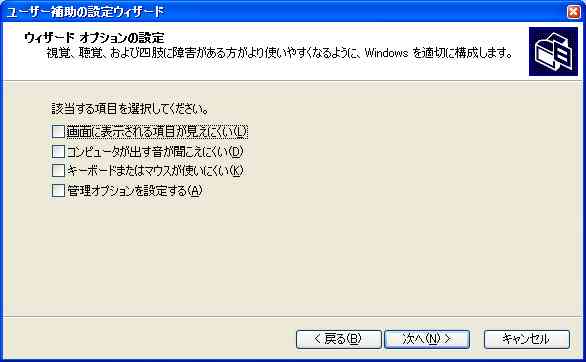

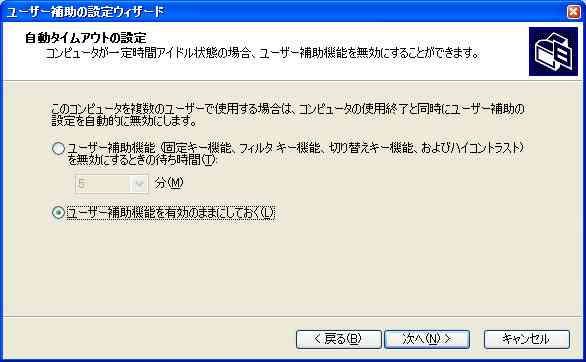

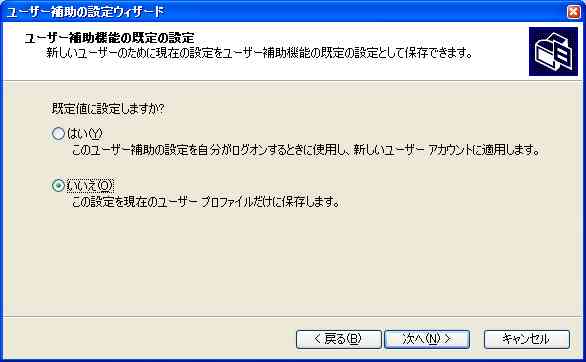

「ユーザー補助のオプション」アプレットを開くと画面75-1のサブメニューが開く。ここで [Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用する] をクリックすると、画面75-2の [ユーザー補助の設定ウィザード] が起動する。この後は、画面の指示に従って [テキスト サイズ] (画面75-3)、[表示設定] (画面75-4)、[ウィザード オプションの設定] (画面75-5)、[自動タイムアウトの設定] (画面75-6)、[ユーザー補助機能の既定の設定] (画面75-7) を指定する。

画面75-1:「ユーザー補助のオプション」アプレットのサブメニュー

画面75-2:[ユーザー補助の設定ウィザード] の画面

画面75-3:[ユーザー補助の設定ウィザード] の [テキスト サイズ] 指定画面

画面75-4:[ユーザー補助の設定ウィザード] の [表示設定] 画面

画面75-5:[ユーザー補助の設定ウィザード] の [ウィザード オプションの設定] 画面

画面75-6:[ユーザー補助の設定ウィザード] の [自動タイムアウトの設定] 画面

画面75-7:[ユーザー補助の設定ウィザード] の [ユーザー補助機能の既定の設定] 画面

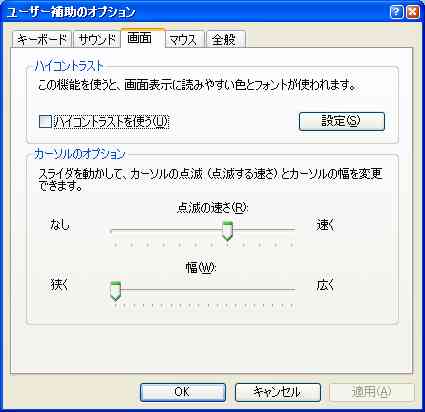

「ユーザー補助のオプション」アプレットのサブメニューで [ユーザー補助のオプション] をクリックすると [ユーザー補助のオプション] ウィンドウが開く。この画面はほとんどWindows 2000のものと同じなので、詳細はPart1を参照していただきたいが、唯一 [画面] タブ (画面75-8) で [カーソルのオプション] 項目が新規に追加されている。ここでカーソルの点滅の速度とカーソルの幅を変更することができる。

画面75-8:[ユーザー補助のオプション] ウィンドウの画面

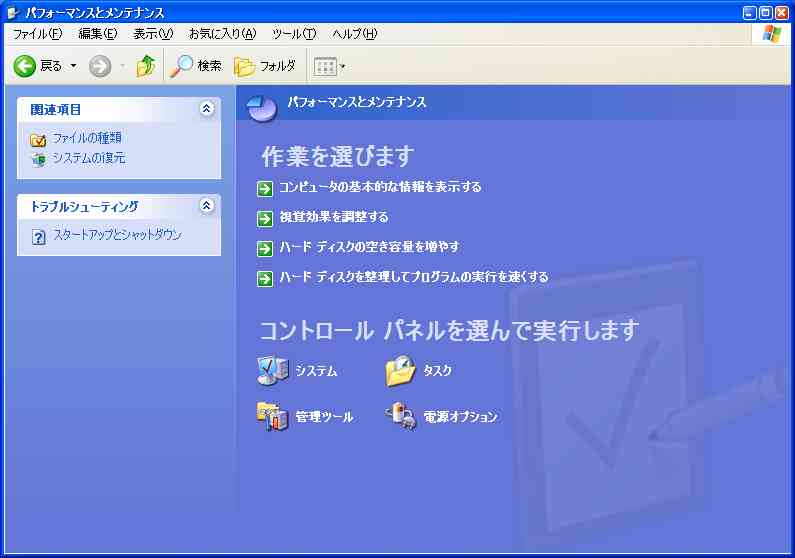

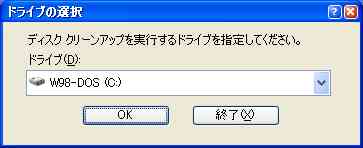

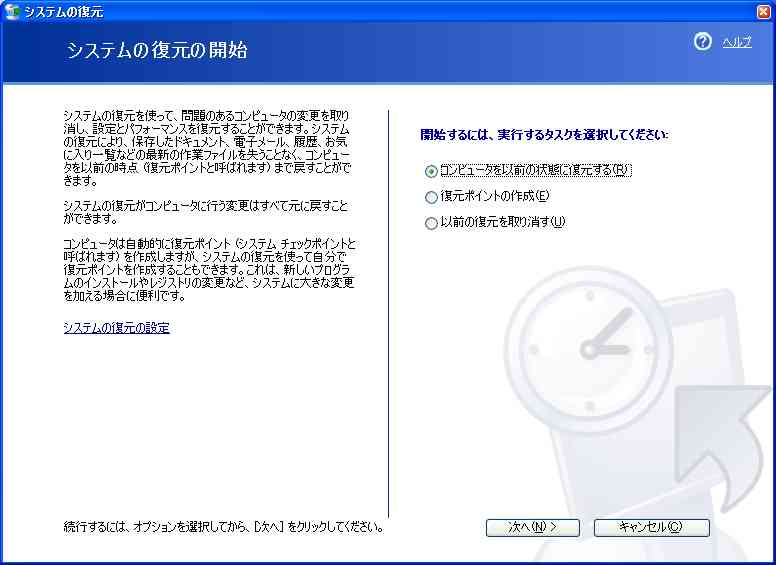

「パフォーマンスとメンテナンス」アプレットを開くと画面76-1のサブメニューが開く。このメニューの作業として、[ハードディスクの空き容量を増やす] をクリックすると画面76-2の [ドライブの選択] 画面が表示され、[ディスク クリーンアップ] プログラムが起動する。また [ハードディスクを整理してプログラムの実行を速くする] をクリックすると画面76-3の [ディスク デフラグ ツール] が起動する。あるいは左のタスクメニューから [システムの復元] をクリックすると画面76-4の [システムの復元] プログラムが起動する。

Professionalの場合は、さらに、[データのバックアップを作成する] があり、これをクリックすると画面76-5の [バックアップまたは復元ウィザード] が起動する。なお、Home Editionではデフォルトでバックアップ機能がインストールされないが、CD-ROMには収録されているので、手動でインストールすることができる。

いずれもコントロールパネルのアプレットとは別のプログラムなので詳細は省略する。

画面76-1:「パフォーマンスとメンテナンス」アプレットのサブメニュー

画面76-2:[ハードディスクの空き容量を増やす] をクリックすると [ディスク クリーンアップ] プログラムが起動する

画面76-3:[ハードディスクを整理してプログラムの実行を速くする] をクリックすると [ディスク デフラグ ツール] が起動する

画面76-4:[システムの復元] をクリックすると [システムの復元] プログラムが起動する

画面76-5:[データのバックアップを作成する] をクリックすると [バックアップまたは復元ウィザード] が起動する (Professionalのみ)